栏目导航

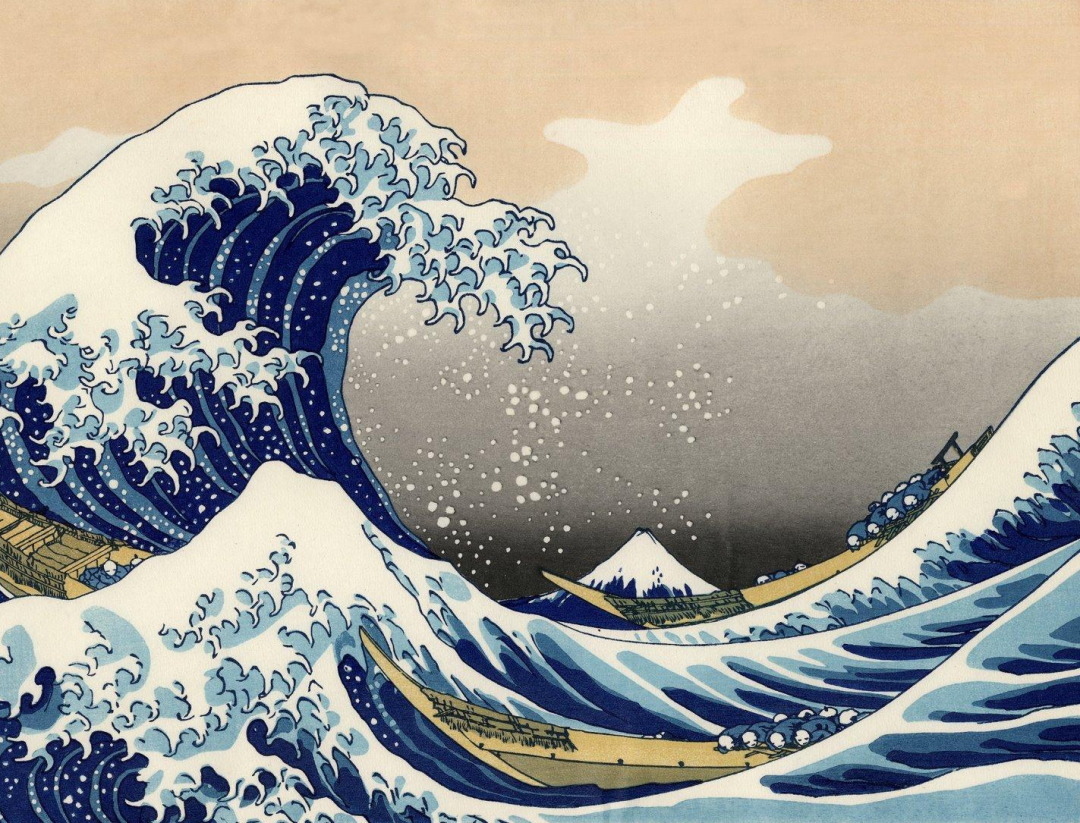

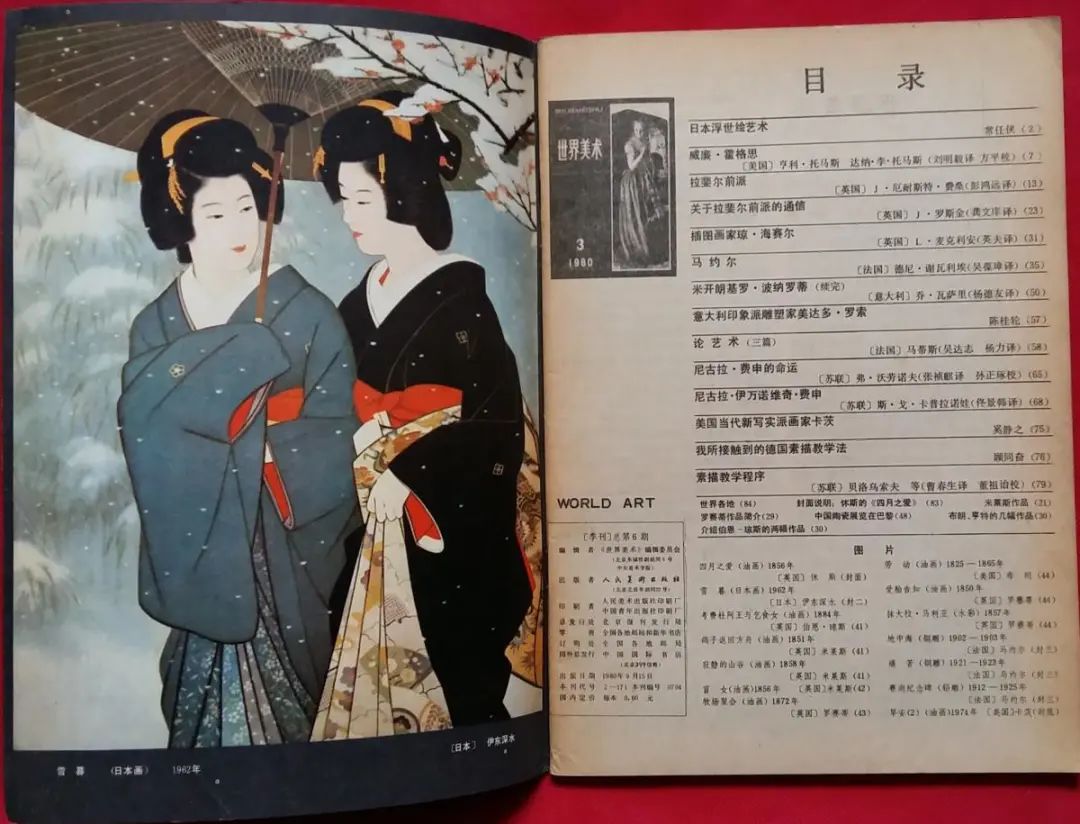

提起日本文学,可能不自觉地就会想起来自太宰治的《人间失格》比较出圈的颓、丧文化,然而,真正主导日本文化内涵的,却是不为人所熟知的四类美学概念“物哀,幽玄,侘寂,意气”,今天借此机会向大家推荐相关的作品共赏,一起来感受日本海岸吹拂着的美学之风。

物哀即“流露真情”,当人心接触外部世界,触景生情,感物生情,心为之所动,有所感触,这时候自然涌出的情感,或喜悦,或愤怒,或恐惧,或悲伤,或低徊婉转,或思恋憧憬。

物哀的感情是一种超越理性的纯粹精神性的感情,一定程度上是个体体验,可以意会,难以言传。物哀美是一种感觉式的美,它不是凭理智、理性来判断,而是靠直觉、靠心来感受,即只有用心才能感受到的美。当用“言传”时,物哀不等同于悲哀。而当以“意会”时,它又确实表达了一种隐隐约约的有时甚至是极深极痛的哀情。

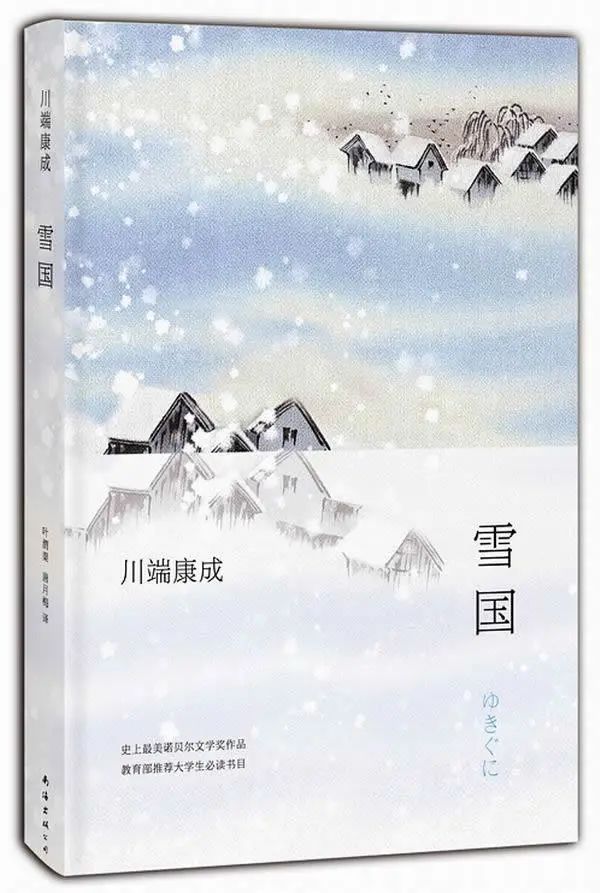

尤擅描写物哀之美的日本作家,就不得不提川端康成(かわばた やすなり 1899.6.14-1972.4.16),他认为“物哀成为日本美的源流”“死是最高的艺术,是美的一种表现。认为艺术的极致就是死灭”。他的作品被誉为物哀之美的巅峰,《雪国》助他拿下1968年的诺贝尔文学奖,其中开篇第一句“国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。信号所に汽車が止まった。”夜幕下大地变为一片纯白,其有关夜的容器感描写的妙处,难为多少翻译者。而《伊豆的舞女》里大学生与舞女之间朦胧模糊的暧昧又令多少人心醉?

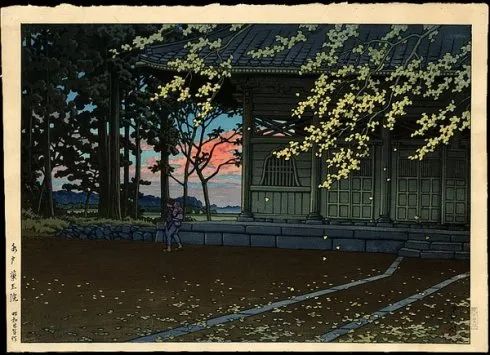

幽玄最早出自汉少帝的悲歌,“究竟微妙,洞达幽玄”在日本与佛学相关,以“余情”为核心,讲究“境生象外”,意在言外,追求一种以“神似”的精约之美,引发欣赏对象的联想和想象,从偏重“妖艳”到讲求“恬淡”。

通俗来讲,文学作品里那些朦胧无法言说的存在便是幽玄,或神明或鬼怪,隐翳晦涩不可明说。

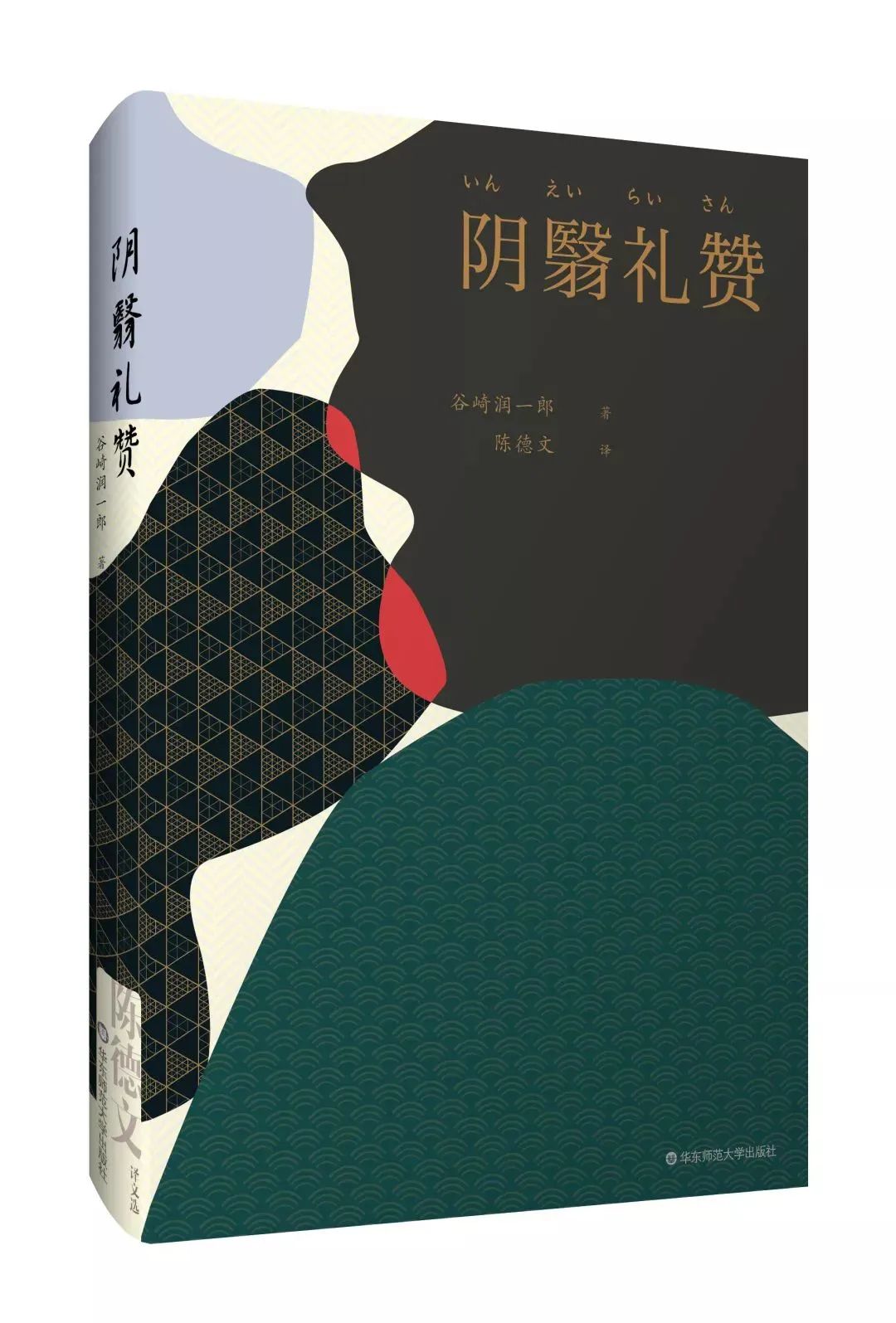

代表作如谷崎润一郎(たにざきじゅんいちろう 1886.7.24-1965.7.30)的《礼赞阴翳》,"美,不存在于物体之中,而存在于物与物产生的阴翳的波纹和明暗之中。"由于阴翳,事物都不清晰地呈现在人们的面前,而是隐藏在一种隐约而模糊的光线中,根据想象,那种美感能增强很多倍,其深邃大巧无形,大音无声,需要细细体会。

譬如他写漆碗的好处在于当人们打开碗盖拿到嘴边的这段时间,凝视着幽暗的碗底深处,悄无声息地沉聚着和漆器颜色几乎无异的汤汁,并是可以从腾腾上升的热气带来的气味中预感到将要吸入口中的模模糊糊的美味佳肴。这种心情不能不说有一种神秘感,颇有禅宗家情趣。

又如他在长篇著作《细雪》借主角之口所说的结束语“忽忽近佳期,独自愁看新嫁衣,深闺沐落晖。”可见一斑。

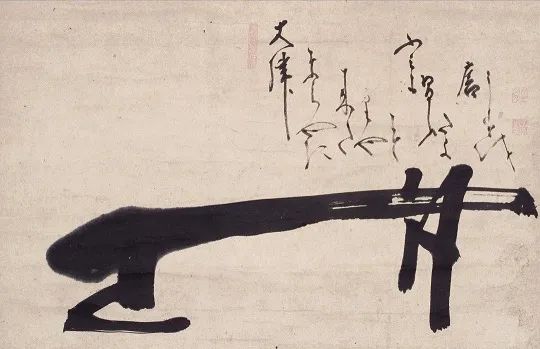

侘寂由侘与寂组成,侘在日语原文为“上をそそうに、下を律仪に”即外表粗糙,内在完美的一种状态,即对纯净、物品灵魂本身的追求。寂古语写作“锖”,意为“旧化,生绣”。“侘”在于本质,“寂”在于时间。

有这样一种说法,认为“物哀”是第一阶段看见衰败的忧伤,“幽玄”为第二阶段,正视自然的衰败,第三阶段“侘寂”从衰败中汲取美感,洗净铅华、返璞归真地追求自然与自我的平衡。

松尾芭蕉(1644-1694.11.28)同样认为老旧的物体的外表下会显露出的一种充满岁月感的美;即使是外表斑驳,或是褪色暗淡,都无法阻挡(甚至会加强)的一种震撼的美。拿石块为例,随着时间的推移,大石头上慢慢布满了青苔。被风雨摧残的破旧石头与绿意盎然的青苔自然交融在一起,扑面而来的是一种为人喜爱的古拙清新之感。《奥之细道》中亦有写到“春将去也,枉教鸟啼婉转,鱼目含泪。”“我仰望上苍,所秘藏的梅花,一如仰望神。”

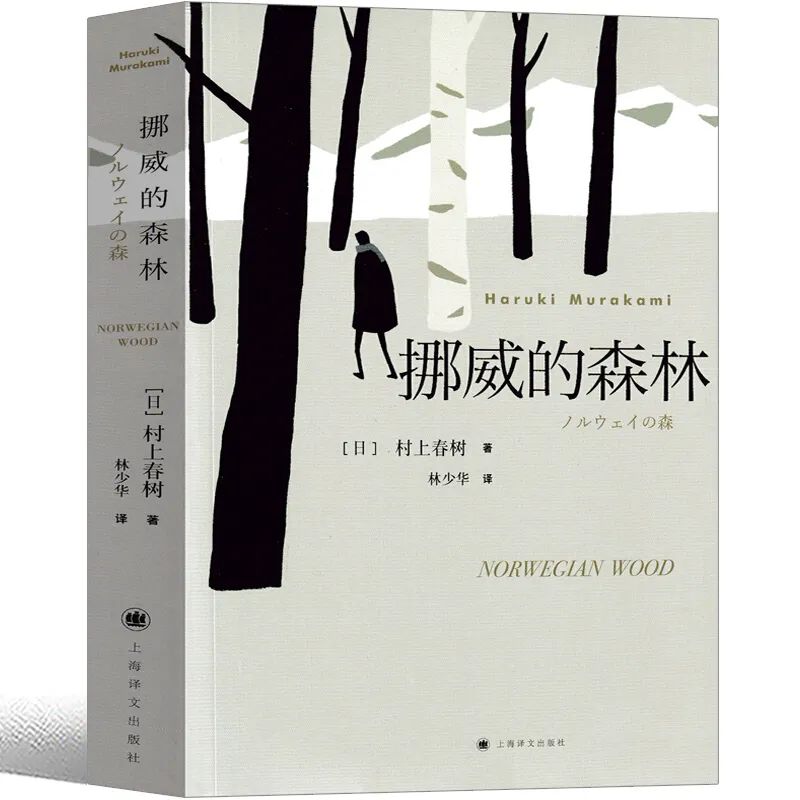

作者中颇具此番气质的是村上春树(1949.1.14- ),他说“侘是在简洁安静中融入质朴的美,寂是时间的光泽。”从《且听风吟》《挪威的森林》到《国境以南,太阳以西》男主人公永远是孤独的,寂寥地寻找着。对于女性胴体的描写也是直白而充满魅力,拥有着如同花开放的自然规律般来自生命的张力。

日本的意气不同于中国的潇洒恣意,它产生于日本的江户时代,那时的文化重心逐渐向市井阶级转移,并由游里文化蔓延开形成一种新型的审美思潮,并逐渐成为传统,其源头可以追溯到色道。

意气以女性为主体,有着三层意蕴,一为来自女性吸引力的美态,含蓄委婉的性感张力;二为不同于女性传统柔美姿态的对抗气概,大致指向有骨气、傲气,倔强、矜持、特立独行等内涵;三为洞悉人情世故、于世事浮沉中,理解自己的命运,完成精神上的落地和回归,进而获得一种面对人生的超然态度,即佛语谛观。

三重涵义逐步深入精神内在,由自我出发,发觉女性自身的力量,从“女之耽兮,不可说也”,到“所有的爱恋,都是悲哀,都是无常,都是梦魇,都是虚幻”不难说这是女性思想的一种进步,暗藏着女性从依附到独立的成长。

《色道大镜》中写到“意气”是一种洞悉情爱本质,以纯爱为导向,不功利、不胶着,潇洒达观,反俗而又时尚的一种审美静观。其相关的概念是“通”和“粹”。“通”是男女交往中潇洒达观的行为之美,“粹”则是心无杂念的心理修炼。只有内在“通粹”,外在才能有“意气之美”。可以说意气是探究男女之间交往关系的一种存在,是种以冲犯传统、挑战既成观念为特征,以寻求身体与精神的自由超越为指向的新的审美思潮。不得不说“意气”具备了某些“前现代”的特征,代表了日本传统审美文化的最后一个阶段与最后一种形态。

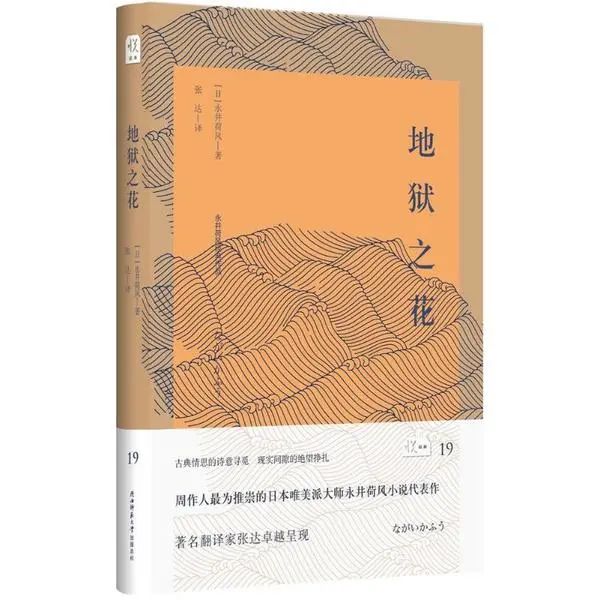

而以此为代表的文学作品有永井荷风的唯美派小说《地狱之花》与《欢乐》。

好了今天的分享就到此结束,可以总结为:“物哀”为与物共鸣的真情流露。幽玄是隐晦。侘寂是禅意。而意气则是美之本身。

让我们共同沐浴在文化的海洋,乘风飞翔,お疲れ様でした。