义勇军进行曲

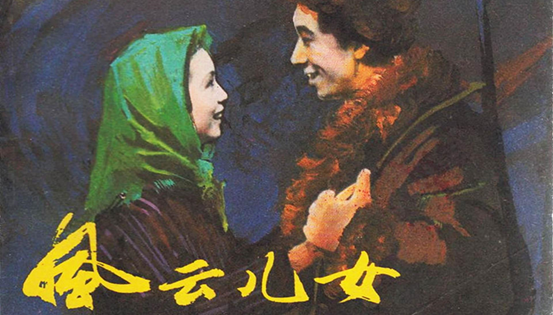

每当听到国歌慷慨激昂的旋律时,每一位中国人都会热血沸腾,神情激动,情不自禁地跟着哼唱,而后会庄严肃立,甚至举手敬礼!这就是《义勇军进行曲》的神奇魔力。一首看似普通的军歌,为何能够如此深入人心,甚至成为了中华人民共和国的国歌?这背后想必是有着深层原因的。 1931年,“九·一八”事变后,在国民党的“不抵抗政策”下,东北三省迅速沦陷,于是在中华大地上立时燃起了抗日救亡的烽火。东北各地的抗日义勇军(包括工人、农民、学生、官兵等)纷纷兴起,他们不畏强暴,以血肉之躯与全副武装的日本侵略者拼死决战,誓死捍卫民族的尊严。戏剧家田汉,正是这场抗日救亡运动中的坚决一员。为了给抗战助力,他应上海电通影业公司之邀,决定为以抗日救亡为主题的电影《风云儿女》写剧本。可就在他刚写完该剧的故事梗概和主题歌之后,就于1935年2月被国民党政府逮捕入狱了。

不过庆幸的是,在入狱之前,他就将已完成的稿件交给了电影剧组。只是这支写在旧式十行红格纸上的主题曲,在孙师毅(剧组负责人)的书桌上存放期间,最后一页不幸被茶水濡湿了,有几个字看不清楚了。无奈之下,擅长为电影插曲作词的孙师毅根据歌词内容将看不清的字填补上了,他又稍作改动,将歌词中的“冒着敌人的飞机大炮前进”改为了“冒着敌人的炮火前进”。当音乐家聂耳得知《风云儿女》有一首主题歌时,就主动找到了后续负责剧本写作的夏衍,要求为《义勇军进行曲》谱曲。其实,聂耳与田汉是老相识了,田汉甚至对聂耳有知遇之恩,他们已成功合作过十多次了。有鉴于此,夏衍经过慎重考虑,同意了聂耳的请求。 当聂耳读着“起来!不愿做奴隶的人们!把我们的血肉,筑成我们新的长城”的歌词时,他仿佛看到了国家的苦难、听到了人民的怒吼,一种强烈的爱国之情油然而生,一种雄壮、激昂的旋律喷薄而出,他很快就完成了谱曲工作。

1935年4月,聂耳为了躲避国民党政府的追捕,去了日本东京。之后他又修改了《风云儿女》的主题曲,并将该曲定稿后寄回了国内。田汉当初并没有为这首主题歌定名,而聂耳寄回来的歌曲名称也只写了“进行曲”三个字,那么为这首主题曲起个什么名字才好呢?对此,《风云儿女》的投资人朱庆澜(东北抗日义勇军总司令)动起了脑筋,最终,他画龙点睛般地在“进行曲”前面加上了“义勇军”三个字,于是《义勇军进行曲》这首体现出民族精神、洋溢着爱国情感、带有豪迈气概的革命战歌就这样诞生了。此后,《义勇军进行曲》就像长了翅膀一样,迅速在祖国的四面八方传唱。它伴随着抗日战争的烽火,解放战争的硝烟,传遍了大江南北、长城内外,它唤醒了无数中华儿女,鼓舞他们同仇敌忾,保家卫国。新中国成立后,《义勇军进行曲》被定为代国歌。1982年,它正式成为了中华人民共和国国歌。《义勇军进行曲》是一首永远响在中国人心头的铿锵有力的歌,它的激昂旋律永不熄,抗争精神永不灭!